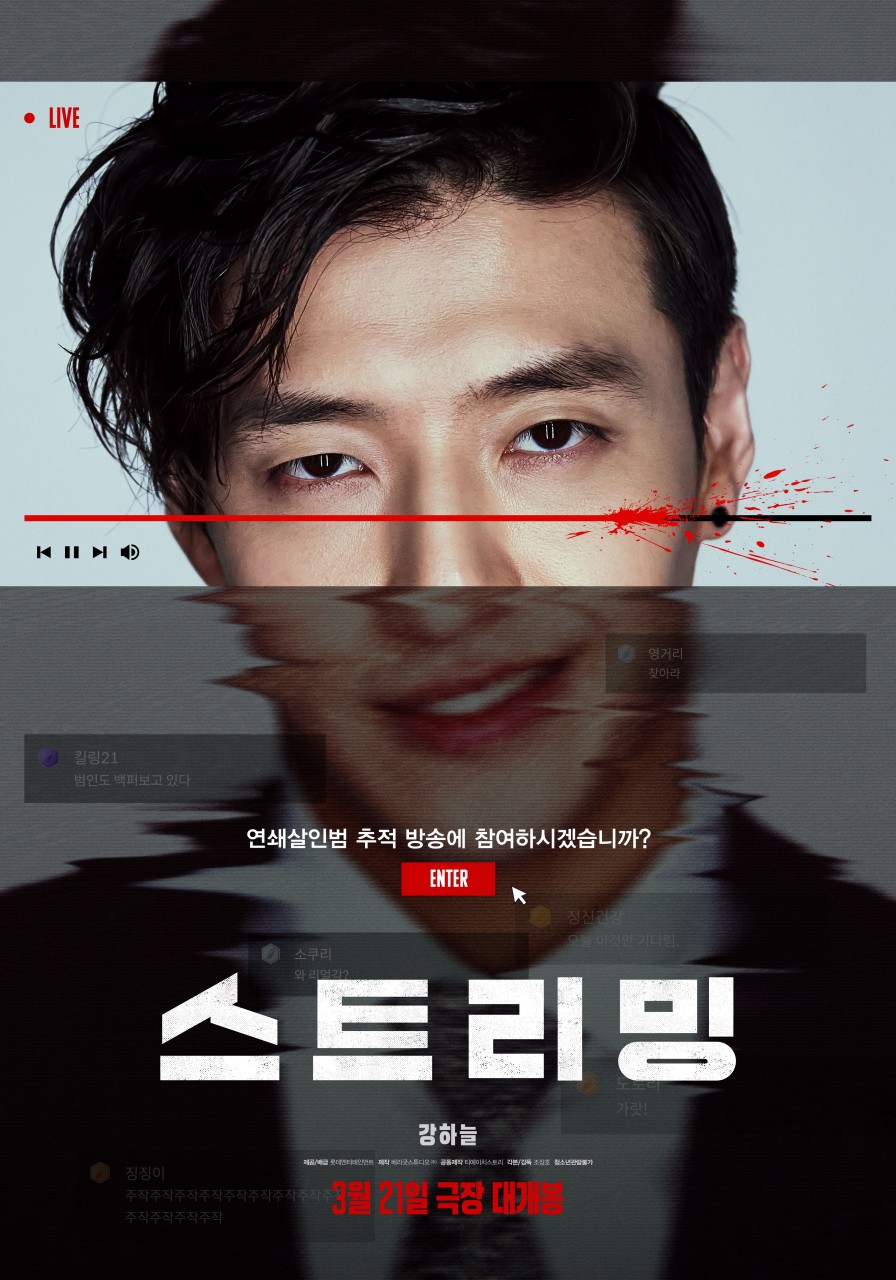

2025년 3월 21일 개봉한 영화 《스트리밍》은 유명 스트리머가 콘텐츠 생중계 도중 살인 사건을 목격하면서 벌어지는 충격적인 사건과 인간 심리의 균열을 따라가는 한국형 범죄 스릴러 영화다. 콘텐츠 산업, 알고리즘, 실시간 후원, 조회수 경쟁 등 현실의 익숙한 장치들을 기반으로, 현대인이 처한 윤리적 한계와 자극의 중독성을 날카롭게 드러낸다.

자극적 콘텐츠의 끝, 카메라가 비추는 살인

《스트리밍》은 크리에이터 ‘지우’의 일상적인 콘텐츠 촬영으로 시작된다. 시청자들과 실시간으로 소통하고, 댓글을 읽고, 후원을 받는 일상은 오늘날 누구에게나 익숙한 풍경이다. 그러나 평소처럼 켜둔 카메라가 우연히 실시간으로 범죄 현장을 포착하면서 모든 것은 변하기 시작한다.

한 여성의 납치 장면이 카메라에 잡히고, 곧 이어진 의문의 비명. 지우는 처음엔 연출된 상황이라 생각하지만, 점점 사건의 실체가 드러나면서 그는 선택의 기로에 놓인다. 경찰에 신고할 것인가? 혹은 이 영상을 유지해 더 많은 시청자와 수익을 확보할 것인가?

영화는 이 질문을 단순히 스릴러 장르 안에서 다루지 않는다. 실제로 스트리밍 중계창, 실시간 채팅, 후원 알림창, 콘텐츠 랭킹 등이 계속해서 등장하며 극적 긴장감과 사회적 메시지를 동시에 강화한다. 무엇보다 '이 콘텐츠가 진짜일까?'를 궁금해하는 시청자들의 반응은 오늘날 우리가 얼마나 ‘진짜보다 더 자극적인 것’에 중독되어 있는지를 드러낸다.

감독은 실시간 카메라 화면, CCTV, 스마트폰, 고프로 등 다양한 시점 화면을 병렬적으로 배치해 관객이 마치 방송을 ‘직접 보고 있는 것처럼’ 느끼도록 연출했다. 이는 관람 경험을 단순히 수동적인 것이 아니라 능동적 몰입으로 전환시키며, 현대인의 디지털 시청 방식 자체를 반영하는 독창적인 시도다.

누구나 방관자이자 가해자가 될 수 있다

《스트리밍》은 범인을 밝히는 추리극이 아니다. 오히려 이 영화의 진짜 질문은 이렇다. “이 범죄를 지켜보는 당신은 어떤 역할을 하고 있는가?”

주인공 지우는 피해자가 아니다. 자신도 모르게 범죄를 목격했지만, 그 장면을 지우지 않고 그대로 노출시킨다. 처음엔 충격과 공포에 휩싸였지만, 점점 후원금이 늘어나고 구독자가 폭발적으로 증가하면서 그는 혼란을 느낀다.

“이걸 지켜보는 수만 명의 사람들은 왜 멈추지 않는가?” “내가 이걸 꺼야 할까? 아니면 이 영상이 더 많은 사람들에게 경각심을 줄 수 있지 않을까?” 영화는 이러한 질문을 통해 현대 사회의 윤리적 회색지대를 조명한다.

알고리즘은 ‘핫한’ 영상을 끊임없이 추천하고, 시청자는 자극을 즐기며 공유한다. 그리고 그 사이에서 ‘지우’ 같은 인물은 명확한 기준 없이 선택을 강요받는다.

이때 가장 무서운 것은 카메라 너머의 시선들이다. 지우가 범죄 사실을 마주한 것보다 더 공포스러운 건, 이를 소비하는 익명의 대중들이 ‘진짜인지 가짜인지’에만 관심을 둔다는 사실이다. 사건의 진실보다 콘텐츠의 재미와 충격이 우선시되는 시대, 영화는 그 지점을 정면으로 겨눈다.

인간의 심리와 미디어의 어두운 그림자

후반부로 갈수록 영화는 더욱 심리적으로 무거워진다. 범인의 정체는 점차 드러나지만, 더 중요한 것은 지우 본인의 내면 변화다.

처음에는 정의롭고 상식적인 인물이었던 그는, 조회수와 대중 반응을 의식하면서 점차 자신이 ‘범죄 중계자’가 되어가고 있음을 자각한다. 하지만 후퇴할 타이밍은 이미 지나간 뒤다. 그의 콘텐츠는 전 세계로 퍼졌고, 이미 수많은 사람들이 ‘구경’하고 있다. 지우는 외친다. “이건 내가 하려던 게 아니었어.” 그러나 이제 아무도 그의 말을 듣지 않는다.

이 영화는 결국 ‘누가 나쁜 사람인가’라는 질문보다 더 본질적인 것을 묻는다. 우리 모두는 얼마나 쉽게 도덕적 경계를 넘을 수 있는가? 그리고 그 책임은 누가 지는가?

현대 미디어 환경은 개인에게 너무 큰 확산력과 영향력을 안겨준다. 하지만 동시에 그에 상응하는 윤리적 책임과 기준은 모호하게 남겨져 있다. 《스트리밍》은 바로 그 틈을 찌른다. 스릴러 장르의 형식을 빌렸지만, 결국 관객은 ‘공포’보다 ‘불편함’을 오래 간직하게 된다.

결론 – 살아있는 콘텐츠, 끝나지 않는 공포

《스트리밍》은 현대 사회에서 실시간 콘텐츠가 어떻게 인간의 윤리를 시험대에 올리는지를 보여주는 심리적·사회적 스릴러다.

무서운 건 괴물도, 살인자도 아니다.

시청자의 클릭 한 번이

한 사람의 도덕을 무너뜨리고,

또 다른 사람의 죽음을 중계할 수 있는 세상.

이 영화를 보는 내내

‘그때 나는 방송을 끌 수 있었을까?’

라는 질문을 떠올릴 수밖에 없었다.